Автомобиль поворачивает направо при этом передние колеса оставляют следы – Автомобиль поворачивает направо. При этом передние колеса оставляют следы в виде дуг окружностей. Нарисуйте в тетради следы

Разный угол колес при повороте

Если повернуть руль до упора, выйти из машины и посмотреть на нее спереди, можно заметить, что колеса повернуты под разными углами: одно вывернуто сильнее, чем другое. Но это не неисправность, а наоборот, точный инженерный расчет, который в этом году празднует свой юбилей – ему исполняется ровно 200 лет. Почему рулевое управление так спроектировано, и почему нельзя было бы сделать иначе?

Зачем колеса поворачиваются на разный угол?

Ответ на этот вопрос лежит на поверхности: представьте себе, что автомобиль движется по кругу по часовой стрелке – в этом случае окружность, по которой будет двигаться переднее правое колесо, будет меньше, чем окружность, описываемая левым. Соответственно, при постоянной скорости автомобиля колеса на одной оси будут вращаться с разной скоростью. Если бы колеса были повернуты на одинаковый угол, то внутреннее колесо, стремясь двигаться так же, как наружное, постоянно проскальзывало бы и вызывало проскальзывание наружного – при этом поведение автомобиля в повороте было бы непредсказуемым, а износ шин – катастрофическим. Наглядно это можно видеть на многоосных тележках грузовиков и прицепов: не поворачивающиеся колеса в повороте движутся с проскальзыванием, и шины изнашиваются быстро и неравномерно. Соответственно, для решения этих проблем и обеспечения правильного движения управляемых колес по их траектории они и поворачиваются на разные углы.

Как рассчитана геометрия движения колес?

Сама проблема проскальзывания внутреннего колеса в повороте была актуальна задолго до массового распространения автомобилей – ведь те же проблемы были и у конных повозок. Собственно, именно на конной повозке рулевое управление, решающее эту проблему, и дебютировало: в 1817 году его изобрел Георг Ланкеншпергер, а в 1918 году запатентовал в Англии его агент Рудольф Аккерман. С тех пор принцип поворота управляющих колес на разные углы в повороте так и называется – принцип Аккермана.

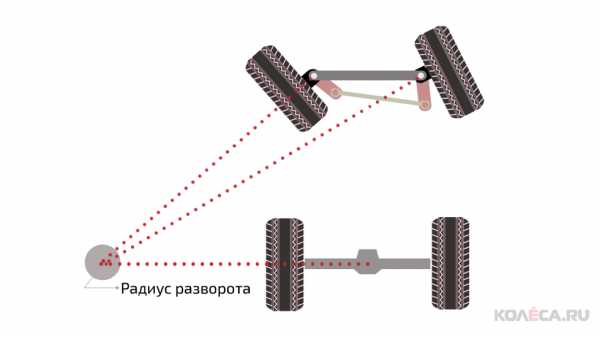

Чтобы обеспечить нужные углы поворота колес, геометрия рулевой трапеции рассчитывается по единой условной схеме. В ней поперечная рулевая тяга короче управляющей оси и смещена за нее, а поворотные рулевые рычаги лежат на линии между осью поворота передних колес и центром задней оси автомобиля. Для того, чтобы проще было понять это сложное на первый взгляд объяснение, достаточно взглянуть на простую схему ниже.

Соответственно, при повороте колес в такой схеме они оказываются повернуты на разные углы – внутреннее поворачивается больше, а наружное меньше. При этом центры окружностей, по которым движутся колеса, совпадают, а радиус окружности для наружного колеса — это фактически радиус разворота автомобиля «от бордюра до бордюра» с поправкой на ширину шины.

Стоит отметить, что изображение выше – схематическое, и рулевое управление автомобиля, разумеется, сложнее, чем то, что изображено на схеме. Однако общая геометрия справедлива для всех «гражданских» автомобилей.

В автоспорте подход может меняться: к примеру, на некоторых гоночных автомобилях ситуация с углами поворота колес может быть даже обратной для компенсации бокового увода колеса в скоростных поворотах, а в дрифте передние колеса стараются сделать параллельными даже в поворотах, чтобы снизить износ передних шин при постоянном движении в управляемом заносе. Но это – крайности, не актуальные для обычных серийных машин.

Кстати, в самом начале мы не зря упомянули не только разные пути, которые проходят в повороте колеса, но и разные скорости их вращения. Для того, чтобы обеспечить возможность вращения колес на одной оси с разными скоростями, как мы уже рассказывали, нужен дифференциал.

www.kolesa.ru

Повороты автомобиля | Автомобильное

Изменение направления движения автомобиля достигается поворачиванием передних колес влево или вправо при помощи рулевого управления.

Безопасность движения на закруглениях пути (поворотах) определяется следующими условиями.

Когда автомобиль движется по окружности, возникает центростремительная сила, удерживающая автомобиль на окружности, и центробежная сила, стремящаяся отбросить автомобиль от центра вращения.

Величина центробежной силы непостоянна и зависит от массы автомобиля, радиуса поворота и скорости движения.

Чем больше масса автомобиля, тем больше его инерция, а следовательно, и центростремительная сила. Это, в свою очередь, вызывает увеличение центробежной силы, которая равна и противоположна центростремительной. Таким образом, между весом автомобиля (массой) и центробежной силой существует прямая пропорциональная зависимость. Это означает, что величина центробежной силы увеличивается во столько же раз, во сколько раз увеличивается масса. Если вес автомобиля возрастет в два раза, то и центробежная сила увеличится в два раза, и т. д.

Между центробежной силой и радиусом поворота зависимость обратно пропорциональная: при увеличении радиуса поворота величина центробежной силы уменьшается. И, наоборот, во сколько раз меньше угол поворота, во столько раз больше центробежная сила.

При увеличении скорости движения центробежная сила возрастает, но не в простой зависимости, а в квадратной, т. е. так же, как в зависимости от скорости движения возрастает тормозной путь автомобиля. Если скорость движения автомобиля возрастет в два раза, величина центробежной силы возрастет в четыре раза, при возрастании скорости в три раза центробежная сила увеличится в девять раз и т. д.

Опасность увеличения центробежной силы состоит в том, что, стремясь отбросить автомобиль с окружности, она может вызвать боковой занос на повороте. При всех возможных случаях бокового скольжения занос автомобиля на повороте является наиболее опасным по следующим причинам: занос на повороте, как правило, вызывает скольжение задней оси, что опаснее заноса передней оси; вывести автомобиль из заноса на повороте труднее из-за ограниченного пространства.

Рис. Схема поворота автомобиля передним ходом

Занос на повороте опасен еще и тем, что чаще всего вызывает опрокидывание автомобиля, особенно при высокорасположенном центре тяжести, например при высокой укладке груза. Достаточно колесу при боковом скольжении встретить препятствие — камень, колею, канаву, как центробежная сила, приложенная к центру тяжести автомобиля, опрокинет автомобиль через это колесо.

Из сказанного должно быть понятно, что вероятность бокового заноса на повороте тем больше, чем выше скорость движения, больше вес автомобиля, меньше (круче) угол поворота, хуже сцепление колес с дорогой (когда центробежная сила может превысить центростремительную силу — силу трения).

Наиболее верным средством предупреждения опасности бокового заноса при повороте является снижение скорости движения. Прибегать к торможению на повороте ии в коем случае нельзя, так как вследствие реакции торможения уменьшается сцепление колес с поверхностью дороги, что облегчает возникновение заноса (торможение на повороте ухудшает устойчивость автомобиля).

При возникновении бокового заноса на повороте надо иметь в виду следующее: если при боковом скольжении задней оси автомобиля на прямой дороге водитель прекращает занос поворотом руля в сторону заноса, то на повороте этим способом автомобиль может попасть в придорожную канаву. Поэтому, не теряя присугствия духа, надо попытаться вывести автомобиль из бокового заноса на повороте сильной подачей горючей смеси, направляя колеса по оси движения, т. е. в нужном направлении. Можно сказать с уверенностью, что, если это произойдет во второй половине поворота, когда колеса начинают поворачиваться на прямую дорогу, своевременная подача горючей смеси даст возможность вывести автомобиль из заноса.

Приближаясь к повороту, водитель должен рассчитать, с какой скоростью можно пройти поворот. Чем круче поворот, хуже сцепление колес с дорогой (мокрая, скользкая дорога), больше вес автомобиля, выше расположен центр тяжести машины, тем меньше должна быть скорость автомобиля.

Правила безопасности движения обязывают водителя при приближении к закруглениям дороги заблаговременно снижать скорость и на поворотах двигаться на пониженной скорости.

Приведенные положения водитель должен хорошо знать и твердо запомнить, чтобы, двигаясь на поворотах, не создавать опасности несчастного случая, аварии, поломки автомобиля.

При поворотах на большой угол надо помнить, что автомобиль при повороте занимает больше места, чем при движении в прямом направлении. Поэтому, особенно при поворотах в левую сторону, надо не затягивать поворот и не мешать проезду другого транспорта. Радиус поворота передних колес должен быть настолько большим, чтобы задние колеса, поворачивающиеся по дуге меньшего радиуса, не наехали на препятствие.

Поворот будет совершен технически правильно, если задние колеса при повороте в правую сторону пройдут на одинаковом расстоянии от закругления дороги, а при повороте в левую сторону — от центра поворота.

В целях безопасности движения нужно заблаговременно (за 100—120 м) предупреждать о повороте включением указателей поворота, а при отсутствии указателей — рукой или открыванием дверцы кабины.

Рис. Схема движения колес автомобиля при объезде препятствия передним ходом: А — правильно; Б — неправильно

Изучая технику изменения направления движения автомобиля, следует отличать повороты односторонние от поворотов двойных.

Односторонние повороты применяются во всех случаях, когда требуется изменить направление движения автомобиля. Двойной поворот служит лишь для объезда препятствия или движения между препятствиями, для объезда пешехода, идущего по дороге, и с изменением основного направления движения не связан.

Поворачивание рулевого колеса производится следующим образом.

Если необходимо повернуть автомобиль на большой угол (90°, 180″, 360°), водитель энергично перебирает рулевое колесо, пока не будет достигнуто требуемое направление. После этого, не давая автомобилю уклоняться в сторону, выравнивает руль по оси движения. Таким приемом водитель до-стигает плавности и равномерности поворота.

Рис. Схема двойного поворота рулевого колеса (влево-вправо): А — начало поворота; Б — окончание поворота

При поворотах на небольшой угол, а также при двойных поворотах водитель перемещает руки вместе с рулевым колесом, но при этом он должен избегать перекрещивания рук, что может затруднить управление и привести к аварии.

Рис. Перекрещивание рук на рулевом колесе при двойном повороте (неправильный прием)

Очень важно выработать привычку перед самым поворотом быстро осматриваться назад и в сторону поворота, а перед поворотом в левую сторону, пользуясь зеркалом заднего вида, просматривать дорогу позади автомобиля.

Ни в коем случае нельзя поворачивать передние колеса рулевым колесом при неподвижном автомобиле, так как это приводит к чрезмерным, вредным напряжениям в механизме рулевого управления.

ustroistvo-avtomobilya.ru

Движение задних колес при повороте руля. Движение задним ходом

Первый «сюрприз», с которым вам придется столкнуться при движении задним ходом, заключается в том, что машина, лишь начав движение назад, тут же помышляет свернуть в сторону. Она не хочет ехать назад по прямой! И подчиняться вашему желанию она начнет только после того, как вы освоите повороты назад направо и налево!

В случае небрежности: разрыв шарового шарнира может привести к ослаблению колеса, что приведет к полной потере контроля. Вы когда-нибудь видели машину на обочине дороги, которая, кажется, кололась из-за носа и чьи передние колеса указывали в противоположных направлениях? Это связано с нарушением этой части. Не очень приятный и довольно опасный.

Шум: обычный «такатакат» или «клок», иногда сопровождаемый ощущением сопротивления в задней оси на двигателе или полноприводных транспортных средствах. Когда: Обычно происходит на низких скоростях при плотном повороте, например перекрестков или парковочных мест.

Не верите? Это легко проверить! Попробуйте проехать задним ходом метров 20–30, удерживая прямолинейное положение автомобиля в неком реальном или воображаемом коридоре.

Так через сколько метров ваша машина вдруг свернула с прямой и поехала не «в ту» сторону?

Через десять? Пятнадцать? Думаю, что не больше. Теперь давайте выясним, почему это произошло.

Возможная причина: задний дифференциал. В случае пренебрежения: пренебрежение задними дифференциальными шумами может привести к чрезмерному и преждевременному износу, потере тяги или даже к полному отказу дифференциала. Автомобиль может отказаться от продвижения, или, в худшем случае, задние колеса могут заблокироваться, что может привести к потере контроля и вызвать несчастный случай.

Многие водители, сидящие за рулем, в момент закрытия двери чувствуют себя независимыми, свободными от проблем с работой или дома. Большинство из них считают, что они хорошие водители и даже очень хорошие, забывая, что событие, авария может случиться с каждым участником, даже теми, кто следит за правилами и правилами дороги.

Когда вы смотритесь в обычное зеркало, то, как правило, не задумываетесь о том, что все в нем перевернуто наоборот, потому что привыкли. А если, например, вам надо ножницами отрезать пару лишних волосков на лице, причем «под корешок » ?

Кто не пробовал, попробуйте и тогда поймете, что сделать это оказывается не так просто. Ножницы почему-то поворачиваются не «в ту» сторону! Вы хотели повернуть их так, чтобы они плашмя коснулись кожи лица, а они повернулись в другую сторону и оказались совсем боком.

Осенний период — это время, когда погодные условия радикально меняются. Бывает, что через несколько минут с лета на зиму. Этот сезон связан прежде всего с скользкой поверхностью, снегом, морозом, льдом, только зимой. Подавляющее большинство водителей считают, что в этот период мы можем потерять контроль над автомобилем и проскользнуть. И здесь мы делаем ошибку, потому что скольжение происходит на каждой поверхности и в любое время года, а также летом. Тогда скольжение опаснее зимы, потому что мы идем гораздо быстрее, менее осторожно и вообще не рассматриваем возможность «падения» в занос.

Примерно то же самое происходит и при движении задним ходом. Вам казалось, что руль надо чуть-чуть повернуть «туда», а оказалось, что это неправильно.

Рис. 135. Посадка водителя при движении задним ходом прямо и направо

Прежде чем начинать движение задним ходом, вам надо постараться забыть свои ощущения, которые вы успешно использовали при движении вперед, и четко следовать определенным правилам:

Хорошо известно, что каждая авария, стеклобой, проскальзывание или другой инцидент на дороге может иметь много причин, но, безусловно, человек является самым важным фактором. Автомобиль не «скользит» в салазку. Этот парень, сидящий за рулем транспортного средства, может привести к его скольжению.

Поэтому прямой причиной захвата не является тип тротуара, слабых шин, падающих листьев с деревьев, дождя или снега, но плохо подготовленный человек для езды по смене дорог и погодных условий. Вот почему очень важно иметь хорошее знание безопасных методов вождения, а также знание поведения автомобиля во время заноса.

Перед началом движения задним ходом необходимо сесть полубоком (чаще – направо), повернуть голову назад и смотреть только в направлении движения (рис. 135).

При движении задним ходом прямо или направо, правая рука должна находиться на спинке правого сиденья, а левая на руле (рис. 135). Поворачивать руль желательно одной левой рукой (см. рис. 15). При движении назад налево, наоборот – сидеть надо полубоком налево, локоть левой руки разместить на спинке своего сиденья, а рулить только правой рукой.

Скользкий участок дороги можно преодолеть любым транспортным средством и любой шиной, если водитель адаптируется к условиям, которые его создали, и будет использовать все современное оборудование, которое улучшает пассивную и активную безопасность, помогая здравому смыслу.

Факторы, влияющие на скольжение, включают в себя способность водителей включать: скорость транспортного средства, тип дорожного покрытия, массу автомобиля, тип шины и состояние протектора. Проскальзывание как зимой, так и летом происходит, когда силы, действующие на колеса, больше, чем сцепление шины с дорогой.

Двигаться задним ходом следует с минимально возможной скоростью. Для достижения минимальной скорости следует воспользоваться «балансом» или методом «подталкивания».

Перед началом поворота задним ходом следует перевести свой взгляд в продолжение выбранной вами траектории движения примерно туда, где она будет заканчиваться.

Автомобиль на запертых колесах не поворачивается, потому что независимо от того, в каком направлении мы вращаем рулевое колесо, он движется без контроля в направлении, определяемом силами инерции, а колеса — это только точки опоры. Чтобы лучше понять, что происходит с автомобилем во время его движения, необходимо изучить некоторые основные понятия, связанные с его динамикой. Это: стабильность автомобиля, боковой износ шин, недостаточная поворачиваемость и избыточная поворачиваемость.

Стабильность движения и боковой износ шин. Стабильность автомобиля во время движения называется способностью удерживать направление движения водителя. Потеря устойчивости движения может быть вызвана, например, превышением максимально допустимой скорости изгиба, внешнего импульса, бокового ветра, шероховатости дороги и т.д. эффект бокового износа на шинах имеет важное значение для устойчивости автомобиля.

При повороте задним ходом руль надо поворачивать всегда в ту сторону, куда направлен ваш взгляд (рис. 135, 136 и 139).

Возвращать руль в положение прямолинейного движения надо чуть раньше, чем машина займет такое положение (рис. 136 и 137).

Поворот задним ходом под углом 90° – направо

Момент начала поворота руля на «голой» площадке вы выбираете произвольно – когда хочу, тогда и поверну. Чего нельзя сказать о выходе из поворота. Вы должны правильно определить тот момент, когда придет пора поворачивать руль обратно.

В результате упругой деформации шин, вызванных побочными эффектами на контактной поверхности шины с поверхностью, имеются микроскопы в направлении, поперечном направлению движения. В результате фактическое направление движения колеса отклоняется от плоскости вращения, то есть от направления водителя.

Явление недостаточной поворачиваемости и избыточной поворачиваемости автомобиля. Если в любой

resalt.ru

Упражнения для скользкого покрытия дороги — DRIVE2

Сюда будем собирать полезные упражнения из серии экстримальное вождение

Преамбула (Как отправить в занос авто в зависимости от привода):

Переднеприводный:

— сброс газа с поворотом руля (в повороте от страха сбрасываем скорость)

Заднеприводный:

— добавление газа, особенно с поворотом руля

Полноприводный:

— сброс или резкий набор газа с отворотом руля

— в случае жёсткой блокировки, вообще любой поворот опасен из за слабой проворачиваемости задней оси

Общие для всех приводов:

— Ручник =)

— любое перераспределение веса на переднюю ось разгружает задню, в результате чего зад сносит

Примеры:

— вывернули руль и отпустили газ

— оттормозились перед поворотом и дальше отпустив тормоз поворачиваем

Как выйти из заноса для моего подключаемого полного привода:

Если вы хотите прекратить занос или уменьшить его угол, резко поверните руль в сторону заноса и тут же возвратите его в исходное положение.

Если одного поворота руля мало, тут же повторите его, но уже с меньшим углом. Главное – не дожидаться ответной реакции автомобиля, иначе вы упустите время, и он пойдет в ритмический занос, стремясь развернуться вокруг своей оси.

Отработка упражнений

Упражнение 1 (Прекращение заноса)

ФИГУРА — круг

СКОРОСТЬ — постоянная средняя

Ведя автомобиль по кругу и почувствовав занос задней оси, сбросьте газ и резко поверните руль в сторону заноса; не дожидаясь ответной реакции автомобиля, верните руль в исходное положение и снова поверните, уже на меньший угол.

Если понадобится, поворачивайте снова на еще меньший угол и возвращайте в исходное положение. Вы будете удивлены, как быстро прекратится занос.

Упражнение 2 (Скольжение по окружности)

ФИГУРА — круг

СКОРОСТЬ — увеличивающаяся средняя

Двигайтесь на автомобиле по заданной окружности, увеличивая скорость. Как только начнется занос задней оси, плавно поверните руль в сторону заноса. (Занос задней оси можно очень легко спровоцировать плавным прибавлением газа. Лучше так и сделать – тогда вы будете точно знать, когда начнется занос.)

Не сбрасывайте газ, а пытайтесь удержать автомобиль в заносе, заставив его двигаться по той же окружности. Для этого придется энергично работать рулем, поворачивая его в сторону заноса. Если машину заносит чрезмерно, моментально возвратите руль в исходное положение, сбросив при этом газ. Смысл этого упражнения в том, чтобы пройти в скольжении всю окружность с заносом задней оси, передние колеса вашего автомобиля при этом должны быть вывернуты вправо (при движении против часовой стрелки), хотя сам автомобиль будет делать все время левый поворот по кругу.

(!) С педалью газа обходиться надо бережно и точно. Например, сбросить газ – это не всегда означает просто отпустить педаль. Чтобы поймать баланс скольжения, можно сбросить – быстро, но плавно – обороты с 3000 до 2000 об/мин, а можно поднять, наоборот, с 2500 до 3500 об/мин.

Упражнение 3 (Скользим «восьмеркой»)

ФИГУРА — восьмёрка

СКОРОСТЬ — постоянная средняя

Вы пытаетесь в постоянном скольжении автомобиля пройти «восьмерку». Сложность – «перебрасывание» автомобиля в заносе из стороны в сторону.

КАК: слегка качнув автомобиль в противоположную сторону, можно вызвать так называемое контрсмещение, резко сбросив газ и моментально переложив руль в противоположную сторону почти до упора (вот где вам пригодятся навыки скоростного руления). В тот момент, когда автомобиль из правого заноса пойдет в левый, дозированно прибавляйте газ. Здесь очень важно не перестараться и удержать автомобиль, не дав ему развернуться на 180 градусов. Если же при «перебрасывании» автомобиля из правого заноса в левый задняя ось начнет обгонять передние колеса (то есть начнется глубокий занос), резко выжмите педаль сцепления. Это единственный способ стабилизировать автомобиль в заносе, который достиг критической точки. Главное – не опоздать, ваши действия должны быть упреждающими.

Упражнение 4 (Сброс газа на входе в поворот)

ФИГУРА — Угол (поворот)

СКОРОСТЬ — выше средней

Резко повернуть руль в сторону поворота, сбросить газ и сразу повернуть руль в сторону развивающегося заноса в сочетании с прибавлением газа.

Автомобиль начнет плавно разворачиваться вокруг своей вертикальной оси, и задача водителя состоит в том, чтобы сначала «поймать» его, работая педалью газа и рулем.

Упражнение 5 (Провоцирование заноса рабочим тормозом)

ФИГУРА — Угол (поворот)

СКОРОСТЬ — постоянная средняя

В случае когда вход в поворот покрыт льдом, а скорость невелика, машина может и не отреагировать на сброс газа. Тогда перевести машину в управляемое скольжение можно – это второй прием – рабочим тормозом.

В конечной фазе торможения, перед отпусканием тормозной педали, поверните руль в сторону поворота – это спровоцирует занос задней оси.

Упражнение 6 (Квадрат)

ФИГУРА — Угол, Квадрат

СКОРОСТЬ — Средняя

ВИДЕО —

Размечаем квадрат 20х20 метров, стараемся поворачивать с помощью заноса

Упражнение 7 (Ритмический занос)

ФИГУРА — Прямая, Змейка

СКОРОСТЬ — Средняя

ВИДЕО —

Провоцируем занос, затем заместо того чтобы выровнять машину, уводим в занос в противоположную сторону. И так далее.

Задача:

— контролировать движение в рамках заносов

— не дать машине развернуться

— по своему желанию стабилизировать машину

Упражнение 7 ( Контрсмещение )

ФИГУРА — Угол (поворот)

СКОРОСТЬ — выше средней

На подходе к повороту водитель, не снижая скорости, делает короткое движение рулем в противоположную повороту сторону: машина «ставится», как говорят автогонщики, поперек дороги. (Со стороны это выглядит так, будто водитель перепутал повороты.) Но буквально через секунду водитель достаточно резко поворачивает руль в сторону поворота, сопровождая это действие сбросом газа, и, используя инерцию, ставит машину поперек дороги теперь уже в нужном положении.

Благодаря такой «раскачке» задняя часть машины идет в занос по инерции. Далее следует силовой занос, который, как мы уже знаем, поддерживается газом, и управляется автомобиль газом, а не рулем. Главное в освоении контрсмещения – научиться «попадать в фазу», чтобы момент возникновения спровоцированного заноса совпадал с началом поворота и не был излишне сильным. Если под колесами очень скользко, от выполнения этого приема следует воздержаться. Дело в том, что сила инерции будет слишком сильной и удержать машину в силовом заносе не удастся – ее начнет разворачивать дальше, на 180 градусов. В этот момент остается только выжать педаль сцепления и ждать…

Упражнение 8 (Готовимся к худшему)

ФИГУРА — неважно

СКОРОСТЬ — любая

Если вам придется «уходить» с дороги, проходящей по высокой насыпи, да еще под острым углом, поверните колеса «в поле». Это уменьшит вероятность переворота.

Если на повороте задние колеса обгоняют передние, то есть машина закрутилась больше чем на 90 градусов, следуйте золотому правилу автогонщиков: If you spin, both feet in («если крутит, то обе педали в пол»). То есть надо нажмите на тормоз и сцепление одновременно. На автомобиле с «автоматом» переведите селектор в положение «N». Автомобиль остановится значительно быстрее и, вероятнее всего, останется на дороге. Но главное – у него не заглохнет двигатель, и после полной остановки вы сможете, сориентировавшись, съехать в сторону или на обочину, освободив дорогу другим водителям. Если угол заноса менее 90 градусов, то есть колеса полностью вывернуты в сторону заноса, выжимайте только педаль сцепления – шанс «поймать» машину еще есть.

Упражнение 9 (Провоцирование заноса с помощью «ручника»)

ФИГУРА — Угол (поворот), Круг

СКОРОСТЬ — ниже средней, средняя

Для этого нужно «поддернуть» рычаг ручного тормоза (кнопка на торце рычага должна быть нажата, чтобы не вызвать его блокировку в верхнем положении). Подобное действие «ручником» вызовет занос задней оси автомобиля. Выполняйте данное упражнение, двигаясь по кругу против часовой стрелки, а потом по часовой.

Упражнение 10 (Трогаемся с места)

На скользкой дороге подчас это не простая задача. Что делать, если вы банально забуксовали в снегу? Прежде всего, убедитесь, что передние колеса стоят прямо. Даже незначительный угол их поворота создает сильное сопротивление движению и провоцирует пробуксовку. Это особенно актуально для машин с задним приводом – повернутые передние колеса в этом случае всегда как тормоз. На машине с передним приводом иногда можно покрутить рулем влево-вправо, чтобы колеса нашли, за что зацепиться. Посмотрите, не нагребли ли колеса перед собой снежные валики или что они не стоят поперек скрытой под снегом колеи. При трогании самое главное, чтобы первый оборот колеса произошел без пробуксовки. Нужно качнуть автомобиль, придав ему хотя бы минимальное движение вперед или назад, а затем очень плавно и дозированно добавлять газ, не допуская буксования.

На машине с автоматом мягко трогаться надо так: просто передвиньте селектор из положения «N» в положение «D», не дотрагиваясь при этом до педали газа. Если первый оборот колеса произойдет без пробуксовки, то можно очень плавно прибавлять газ.

На автомобиле, оборудованном штатной антипробуксовочной системой, выключите ее специальной кнопкой: АБС не позволит плавно, но мощно качнуть машину. Если что-то не получилось и ведущие колеса забуксовали, сразу же прекратите газовать и начните все сначала. Держать газ бесполезно: лед под колесом быстро растает, между колесом и дорожным покрытием образуется тонкая прослойка воды, из-за чего значительно усилится скольжение, а следовательно, и пробуксовка.

Упражнение 11 (Разворот на месте задним ходом)

ФИГУРА — Прямая

СКОРОСТЬ — средняя

Начните движение задним ходом, управляя автомобилем одной рукой, развернув туловище вполоборота и положив правую руку на спинку пассажирского сиденья. Разогнав автомобиль до скорости 30–40 км/ч, резко выжмите сцепление и как можно резче крутаните руль. Начнется мощный снос передней оси и эффектное вращение автомобиля вокруг задней оси. Тут же резко верните руль в исходное положение. Контролировать вращение можно скоростью возвращения руля в исходное положение (когда колеса «смотрят» прямо), а приостановить – нажатием на педаль тормоза.

Упражнение 12 (Разворот на месте передним ходом)

ФИГУРА — Прямая

СКОРОСТЬ — выше средней

Разгоняем автомобиль на первой передаче до скорости 30–40 км/ч и одновременно с резким поворотом руля выжимаем педаль сцепления. Теперь резко «поддергиваем» рычаг ручного тормоза, не забыв удерживать кнопку фиксации в нажатом положении, чтобы ручка не зафиксировалась в верхнем положении.

Тут же начнется мощный занос задней оси, и автомобиль развернется буквально на месте задней осью вперед. Если в этот момент выжать сцепление, то двигатель не заглохнет. Это особенно важно, если вы «вальсируете» на заднеприводной машине. Можно прибавить обороты и, бросив педаль сцепления, снова «сорвать» задние колесе в занос и описать полные 360 градусов. А можно «вальсировать» в прямом смысле.

Упражнение 13 (В ритме вальса (разворот на 360 градусов))

ФИГУРА — Прямая

СКОРОСТЬ — выше средней

Повторяем все действия так, как при развороте на 180 градусов передним ходом, а когда машина почти развернется, выжимаем сцепление и включаем заднюю передачу. Остановить вращение, чтобы машина осталась «в створе», то есть на одной линии с первоначальным направлением разгона, можно, вовремя нажав на педаль тормоза. Теперь начинаем разгоняться задним ходом. Если удалось избежать остановки после первого разворота – это высший класс! Точно так же крутим «полицейский разворот» задним ходом, потом разворот передним и так далее, пока хватит длины площадки. После нескольких тренировок, когда у вас выработается правильный алгоритм действий, вы сможете крутить развороты, особенно не задумываясь, то есть действуя подсознательно; вы с удивлением обнаружите, что это очень легко. Главное – не отломать рычаг «ручника» и не оборвать тросик.

www.drive2.ru

Геометрия поворота — Математические этюды

Параллельны ли друг другу передние колёса автомобиля при повороте?

Оказывается, что именно геометрия и механика определяют то, как надо поворачивать колёса автомобиля.

Если продолжение оси колёс направлено в центр поворота, то колесо оставляет чёткий след. Чёткая картинка будет, и если несколько осей направлены в центр поворота. Однако, если продолжение оси колеса направлено не в центр поворота, то колесо катится с проскальзыванием. След будет стёртым, а самое главное, управляемость транспорта с таким колесом будет тем хуже, чем выше скорость. Итак, для хорошей управляемости продолжения осей колес должны быть направлены в центр поворота. Что же это значит для четырёхколёсного автомобиля?

Научимся для начала проходить простой поворот — дугу окружности.

Так как задние колёса в большинстве машин не поворачиваются, то центр окружности поворота должен лежать на продолжении оси этих колёс. Передние колёса необходимо повернуть так, чтобы продолжение оси каждого колеса смотрело в этот же центр. А значит, для хорошей управляемости передние колёса необходимо поворачивать на разные углы, и они будут непараллельны!

Вы скажете, что повороты не всегда являются дугой какой-либо окружности, и уж тем более машина не останавливается для того, чтобы повернуть колёса. Это, конечно, правда, но оказывается, что при любом повороте в каждый момент времени можно считать, что машина едет по дуге некоторой окружности (радиус и центр которой зависят от момента времени).

Рассмотрим произвольную дорогу. Чтобы по ней можно было ездить, у неё не должно быть острых углов, т.е. средняя линия будет, как говорят в математике, гладкой кривой.

Зафиксируем синюю точку на средней линии и подумаем, каким более простым геометрическим объектом можно заменить кривую в небольшой окрестности нашей точки.

Возьмём произвольную красную точку недалеко от синей. Две точки на плоскости определяют единственную прямую, которую и проведём. Будем двигать красную точку по кривой к синей. В момент, когда они совпадут, прямая, ими определяемая, будет касательной прямой. Она даёт линейное приближение кривой дороги в небольшой окрестности зафиксированной точки. Однако при увеличении видно, что дорога и касательная прямая рядом идут на очень маленьком участке.

Справа и слева от синей точки возьмём по красной. Три точки, не лежащие на одной прямой, определяют единственную окружность, которую и проведём. Будем двигать красные точки к синей. В момент, когда они совпадут, получим окружность, которая называется соприкасающейся. Это приближение уже второго порядка, и на увеличении видно, насколько оно лучше. Заметим, что на монотонном участке (возрастания или убывания кривой) соприкасающаяся окружность всегда пересекает кривую, в отличие от касательной, расположенной на таких участках по одну сторону от кривой.

Так как соприкасающаяся окружность для нашей задачи хорошо приближает дорогу и может быть построена в любой её точке, то движение по изгибам дороги можно рассматривать в каждый момент времени как движение по дуге некоторой окружности. Мгновенные радиус и центр этой окружности зависят, конечно, от той точки, в которой находится машина.

Таким образом, при движении в произвольном повороте можно считать, что в каждый момент времени машина движется по небольшой дуге некоторой окружности. И наш первый случай — поворот машины по дуге окружности — основной, который и нужно изучать.

Но как достичь того, чтобы при любом повороте колёс продолжение осей смотрело в мгновенный центр поворота?

Оказывается, и здесь на помощь приходит геометрия, а именно известная со школы равнобокая трапеция — четырёхугольник, у которого две стороны, называемые основаниями, параллельны между собой, а боковые стороны равны друг другу. Если правильно подобрать размеры сторон трапеции, то достигается небоходимое для хорошего управления условие — продолжение осей передних колёс пересекается в точке, лежащей на продолжении оси задних колёс. Эта точка и есть мгновенный центр поворота машины.

Придумал такое управление передними колёсами француз, каретных дел мастер Шарль Жанто (Charles Jeantand). Однако для карет, передвигавшихся с малыми скоростями, это было не так существенно, как для машин, и изобретение Жанто было забыто. Лишь почти через три четверти века два отца автомобилестроения, два немца, два инженера — Готтлиб Даймлер (Gottlieb Wilhelm Daimler) и Карл Бенц (Karl Friedrich Michael Benz) — изобретая свои автомобили, возвращаются к трапеции Жанто. В 1889 году Даймлер получает патент на «способ независимого управления передними колёсами с разновеликими радиусами поворота». А в 1893 году Бенц получает патент на «устройство управления экипажей с тангенциальными к колёсам окружностями управления». Решив задачу управления передними поворотными колёсами и другие важные технические вопросы, Карл Бенц строит свой первый знаменитый четырёхколёсный автомобиль «Виктория».

С точки зрения строгой математики, трапеция не позволяет достичь необходимого условия — чтобы продолжение осей передних колес при любом повороте пересекалось в точке, лежащей на продолжении задней оси. При использовании трапеции эта точка будет всегда лежать чуть-чуть в стороне от линии задней оси. Зачем же мы столько обсуждали трапецию, скажете вы? Расстраиваться рано — просто не надо бездумно переносить математическую строгость в технические вопросы. Чтобы точка пересечения линий передних осей всегда лежала на линии задней оси, необходимо, чтобы длина меньшего основания трапеции немного менялась. При общей длине этого основания более метра необходимые изменения длины составляют всего около одного сантиметра, а это меньше чем люфты в соединениях и разрешённые допуски при изготовлении.

Со времён изобретения первых автомобилей скорости передвижения сильно возросли. Увеличились и требования к управлению передними колёсами. Кроме того, трапеция — это плоская геометрическая фигура. И такой способ управления передними колёсами может использоваться только при зависимой передней подвеске — когда колёса жёстко связаны друг с другом и прямая, соединяющая их центры, всегда параллельна плоскости трапеции. Сейчас такое можно встретить на грузовых автомобилях. На современных легковых автомобилях подвеска колёс независима, т.е. они могут ходить по высоте друг относительно друга. Для управления в повороте такими колёсами применяются более сложные, уже неплоские шарнирные механизмы, чаще всего с центральным звеном в виде рулевой рейки. Но их расчёт — это тоже задача математиков и механиков. А исторически они так по-прежнему и называются — рулевой трапецией.

При повороте автомобиля возникает ещё один вопрос, связанный с геометрией. Длина окружности радиуса R равна, как вы помните, 2πR. Соответственно, длина дуги, опирающейся на угол α окружности радиуса R, равна αR. При повороте автомобиля по дуге окружности внешнее переднее колесо едет по дуге окружности большего радиуса, чем внутреннее переднее. Точно так же и заднее внешнее колесо описывает дугу большего радиуса, чем внутреннее заднее. А раз радиусы различаются, то, значит, пути, проходимые внутренним и внешним колёсами одной оси, должны быть тоже различны. В противном случае колесо будет проскальзывать, и управляемость автомобиля снизится.

В случае, когда ось неведущая, т.е. её колёса не толкают автомобиль вперёд, всё просто: каждое колесо вертится со своей скоростью, необходимой для прохождения нужного пути без проскальзывания.

А как же сделать так, чтобы колёса ведущей оси, в нашем случае задней, с одной стороны, постоянно толкали автомобиль вперёд, а с другой стороны, могли вращаться с разными скоростями?

Помогает в этом дифференциал — представитель планетарных механизмов. Планетарным называется механизм, у которого есть сателлиты — шестерни, крутящиеся вокруг подвижных осей.

Вал от мотора, пройдя через коробку передач, отдаёт вращение на «бочку». Бочка же через сателлиты передаёт вращение на левую и правую полуоси ведущей оси. Как бы ни вращались колёса, скорость бочки всегда в два раза медленнее вращения вала, а сумма скоростей полуосей равна удвоенной скорости вала.

Если машина едет по прямой и под обоими ведущими колёсами одинаковое покрытие — с одинаковым коэффициентом трения, то колёса забирают от бочки одинаковое количество вращения, и полуоси вращаются (колёса и их полуоси) с одинаковой скоростью.

Но если коэффициенты трения различаются, например, одна сторона машины выезжает с асфальта на грунтовую обочину или попадает на лёд, то… Как же будут себя вести колёса при прохождении этого участка? У колёс неведущей оси всё просто: они независимы друг от друга, им не надо толкать машину, и когда одно из них выкатывается на лёд, то перестаёт крутиться, так как трение с дорогой очень маленькое.

Вот и под левое колесо ведущей оси попадает лёд. Справа трение с асфальтом большое, а слева — со льдом — почти отсутствует. Соответственно, левому колесу вращаться гораздо проще, и оно начинает забирать на себя всё вращение, отдаваемое бочкой на обе полуоси. При этом сумма скоростей полуосей, как было отмечено выше, всегда постоянна, но одна полуось не крутится, а вторая — вращается очень быстро. Начать движение из такого положения, когда одно колесо ведущей оси потеряло связь с дорогой (например, находится на льду), а другое нет — невозможно.

Казалось бы, одни неудобства от этого дифференциала, зачем он тогда нужен? Как раз для решения задачи одновременного толкания ведущей осью машины вперёд и прохождения в поворотах ведущими колесами путей разной длины. Каждое колесо берёт от дифференциала количество движения пропорционально длине его пути, а в сумме всю энергию вала они затрачивают на движение машины вперёд.

Инженеры постоянно пытаются улучшить дифференциал, сохранив его основное свойство, пытаются уменьшить неприятные эффекты — каким-либо способом не давать крутиться полуосям со слишком большой разницей скоростей. Но по сути, всё и сегодня остаётся таким же, ибо законы геометрии никто не отменял.

www.etudes.ru

Следы на месте ДТП | Рекомендации сотрудникам ДПС

Следы на месте ДТП можно подразделить на следующие:

- следы колес ТС

- следы (точечные и линейные) деталей ТС на преградах, с которыми они взаимодействовали во время ДТП

- следы отделившихся от ТС деталей, частей, а также различного рода веществ (сыпучий груз, масло и пр.)

- следы от потерпевших

- следы на ТС

Следы на месте ДТП, оставшиеся от колес автомобиля, могут быть следами качения, торможения, заноса. Такого рода следы указывают на траекторию и направление движения ТС при ДТП.

Следы качения

На снегу, влажном песке, глине и т.п. эти следы представляют собой объемные отпечатки рисунка протектора.

Отпечаток — это след, оставляемый протектором шины на мягкой поверхности, когда колеса транспортного средства свободно вращаются. Отпечатки протектора хорошо видны вдоль и поперек следа.

На асфальтированном покрытии остаются отпечатки рисунка протектора в виде наслоения пыли, грязи, иных частиц после движения ТС по обочине, грунтовой дороге, при перемещении с влажных участков на сухие.

Если в следах отобразились частные признаки, в этом случае можно идентифицировать конкретное колесо ТС (индивидуальная идентификация).

Следы торможения (скольжения)

На асфальтированных сухих покрытиях — это смазанная в направлении движения полоса, а на грунтовых покрытиях — разрыхленная борозда.

Следы скольжения (юза) — это полосы, оставленные на дороге шинами заторможенных (не вращающихся) колес. Если шина скользит в плоскости колеса, то ее след легко отличить от отпечатка, так как рисунок протектора хотя и не виден поперек следа, но может оставлять определенное количество продольных линий. Когда шина скользит параллельно оси колеса, ширина следа равна длине зоны контакта шины с дорогой. В этом случае никакие особенности рисунка протектора не видны.

Влияние перераспределения массы автомобиля на следы скольжения. Перераспределение массы по осям при торможении транспортного средства часто позволяет определить, какими колесами оставлен след скольжения — передними или задними.

Если давление в шинах соответствует рекомендованному изготовителями, то при нормальном движении вертикальная нагрузка в зоне контакта протектора с поверхностью дороги распределена равномерно. При интенсивном торможении увеличение нагрузки на передние колеса создает такой же эффект, как и пониженное давление в шинах, а уменьшение нагрузки на задние колеса равносильно влиянию повышенного давления. Следы скольжения передних колес при перегрузке шин светлее в центре и темнее по краям. Это более характерно для радиальных шин, чем для диагональных.

Следы шин разгруженных задних колес светлее, с четкими продольными линиями от протектора, по которым можно определить длину следа, и с несколько размытыми краями.

Следы скольжения задних колес. В тех случаях, когда имеются следы скольжения только задних колес, необходимо вначале выяснить, не обусловлено ли это применением одного ручного тормоза (что часто приводит к заносу). Если это так, то следует уточнить мотивы действия водителя: или главная тормозная система неисправна, или нога водителя соскользнула с педали и пользование ручным тормозом было естественной реакцией на это. Следовательно, в зависимости от обстоятельств может понадобиться экспериментальное определение силы сцепления, развиваемой в дорожных условиях одним ручным тормозом. Для этого необходимо идентичное аварийному транспортное средство и с таким же грузом.

Однако, если затормаживались все колеса, то будет правильно заключить, что следы оставлены вследствие перераспределения массы, в результате чего уменьшилась сила, блокирующая задние колеса. Для подтверждения исправности тормозов на передних колесах следует проверить транспортное средство.

Необходимо отметить, что блокирование только задних колес при экстренном торможении представляет опасность, для уменьшения которой многие транспортные средства, особенно переднеприводные, снабжаются предохранительными клапанами, ограничивающими давление в гидроприводе тормозов задних колес. Однако эти устройства не всегда надежны, особенно на дорогах с низким коэффициентом сцепления.

Следы проскальзывания

Происхождение следов проскальзывания шин может быть различным, но во всех случаях они являются результатом одновременного скольжения и вращения колес. Ниже приводится описание различных типов следов проскальзывания, оставленных на месте ДТП.

Следы проскальзывания с пущенной шины очень похожи на следы скольжения передних колес. Однако тщательный осмотр позволяет обнаружить царапины на дорожном покрытии от мелких камней и песка, направленные вдоль следа, в то время как в следе от спущенной шины некоторые царапины ориентированы в поперечном направлении. Кроме того, след от спущенной шины обычно волнистый, а непрямолинейность его траектории часто свидетельствует об управляемом движении автомобиля.

Следы проскальзывания на повороте остаются, когда колеса свободно вращаются, но шины проскальзывают в боковом направлении под действием центробежной силы. Перераспределение нагрузки на внешние два колеса по отношению к центру поворота обычно приводит к возникновению следов проскальзывания только от этих колес, хотя на очень скользкой поверхности, как правило, это происходит от всех колес.

Следы задних колес транспортного средства обычной конструкции при нормальном повороте всегда находятся внутри следов передних колес, однако при заносе это правило часто нарушается. Нередко след проскальзывания представляет собой лишь узкую полосу, которая схожа с одной стороной следа скольжения шины переднего колеса. Такой след возникает вследствие того, что шина, деформируясь, как бы перекатывается в боковом направлении под действием центробежной силы.

Следы проскальзывания при замедлении возникают при интенсивном торможении на нескользкой поверхности колес без блокирования и перед блокированием. Они всегда предшествуют следам скольжения и лучше всего заметны по ориентированным вдоль направления движения небольшим царапинам от камешков и песчинок. Обычно невозможно определить, где кончается след проскальзывания и начинается след скольжения. Оба они включаются в измеряемый общий след торможения.

Следы проскальзывания при разгоне возникают, когда слишком велико тяговое усилие на ведущие колеса. Отличить их от следов замедления можно только при очень тщательном осмотре. При ускорении камешки и песчинки вырываются шиной из покрытия и, оставляя царапины, отбрасываются назад, в то время как при замедлении царапины появляются в результате вдавливания частиц в поверхность дороги и последующего их продвижения.

Следы проскальзывания при столкновении показывают точное место столкновения и имеют вид полос или характерных штрихов, направленных поперек линии движения транспортного средства. Следы скольжения блокированных колес под действием удара при ДТП заметно изменяют направление от первоначального. Свободно катящееся колесо при ударе в него может на мгновение заблокироваться и оставить на дороге короткий след скольжения, который можно обнаружить при внимательном осмотре,

Измерение и фиксация следов скольжения и проскальзывания. Необходимые данные для надежной оценки скорости движения транспортных средств, участвующих в ДТП, получают в результате осмотра и измерения следов шин на дороге. От тщательности выполнении этих операций во многом зависит результат расследования

Определение принадлежности следов конкретному транспортному средству. Весьма важно установить, какому конкретно транспортному средству принадлежат следы. Часто водитель признается, что следы оставлены его автомобилем, либо это утверждают свидетели. Иногда подтверждения свидетеля об имевшем место скрипе проскальзывающих шин бывает достаточно для идентификации следов. Если свидетелей ДТП нет, обнаружить признаки скольжения шин можно при тщательном осмотре, однако при удалении транспортных средств с места ДТП эти признаки быстро исчезают, так как масса оставленных на дороге частиц резины весьма мала. Если в ДТП участвовало более одного транспортного средства, то установить принадлежность следов помогают размеры колеи транспортного средства.

Начало и окончание следа. Точку, где началось скольжение шины, легче установить, если рассматривать след вдоль с некоторого расстояния под малым углом. При этом следует воспользоваться помощью ассистента, который отметил бы мелом указанную точку. Чтобы проконтролировать точность измерений, наблюдателю необходимо повторить процедуру, поменявшись местами с помощником.

Разрывы в следе скольжения. Разрывы в следе скольжения могут быть вызваны, во-первых, отрывом колеса от поверхности дороги. В этом случае разрывы очень короткие и многочисленные. Это вызвано малой нагрузкой на ось, что заставляет колеса подпрыгивать на неровностях дороги. До и после каждого разрыва тормозной эффект колеса весьма велик, что компенсирует его потерю во время отсутствия контакта шины с дорогой. Поэтому штрихи следа и разрывы между ними измеряются вместе, хотя следует указать длину и расположение каждого штриха. В вычислениях используется полная длина. Во-вторых; разрывы в следах шин могут быть вызваны периодическими нажатиями на педаль тормоза. Они обычно длинней разрывов, вызванных отрывом колес от дороги. Расстояния между видимыми частями довольно большие, так как водитель в экстремальной ситуации не способен столь часто прекращать и возобновлять торможение, чтобы возникший прерывистый след мог быть похож на изображение, создаваемое периодическим отрывом задних колес. В таком случае каждый отрезок следа данного колеса необходимо измерить отдельно, и в расчетах использовать, фактическую сумму этих отрезков.

Прямолинейное скольжение. Прямолинейным называется такое скольжение, при котором след хотя бы одного заднего колеса не выходит за пределы полосы, расположенной между передними колесами, при этом следы могут быть слегка искривлены.

Для проведения вычислений необходимо измерить наиболее длинный след, оставленный одним из колес, так как очевидно, что все они заторможены, пока хотя бы одно из них скользит по дороге. Действительно, если колесо еще не заблокировано, а другое уже начало скользить, тормозное усилие на него будет такое же или даже большее, чем на заблокированное.

Такое торможение характерно не только для мотоциклов, поскольку тормоза на их колесах имеют независимый привод, но и для других транспортных средств.

Скольжение с заносом. Следы заноса — это криволинейные следы скольжения, на поверхности которых имеются расположенные под углом к границам следа трассы, оставляемые выступами рисунка протектора.

В следах торможения и заноса, как правило, не отображаются идентификационные признаки колеса.

Признаком скольжения с заносом считается выход следов задних колес за пределы колеи передних колес транспортного средства. При этом транспортное средство наряду с перемещением вперед смещается вбок или вращается вокруг вертикальной оси.

При наличии следов скольжения с заносом необходимо измерить полную длину каждого из них (с учетом их кривизны) и определить среднюю длину, которая используется в дальнейших расчетах. Дело в том, что в отдельные моменты времени одна точка транспортного средства может почти остановиться, в то время как другие вращаются вокруг нее, в результате чего путь скольжения некоторых колес получается большим. Этот метод усреднения должен применяться только в случае примерно одинаковой нагрузки на задние и передние колеса, что характерно для легковых автомобилей и грузовых малой грузоподъемности, но не для тягачей с полуприцепом и грузовиков со сдвоенными задними колесами. В некоторых случаях для вычисления скорости достаточно зафиксировать часть следа, где происходило прямолинейное скольжение, без учета того места, где началось боковое скольжение или вращение транспортного средства. Характер возникающего на дороге рисунка зависит от соотношения скоростей вращения и прямолинейного продвижения транспортного средства. Это значит, что два следа не могут быть совершенно одинаковыми.

Изменение сцепных качеств покрытия дороги вдоль следа

Часто след, оставленный транспортным средством, проходит по участкам дороги с различным качеством покрытия, особенно когда торможение начинается на пересечении дорог, а заканчивается за ним. В таких случаях важно измерить длину следа в пределах каждого участка, т.е. от начала границы между участками с разными покрытиями и от этой границы до конца следа. Это необходимо для того, чтобы отдельно подсчитать потерянную скорость транспортного средства на начальном и последнем участке торможения и таким образом точно определить скорость перед торможением.

Следы мотоциклов

Интерпретация следов мотоцикла связана с определенными трудностями ввиду того, что каждое его колесо затормаживается независимо от другого. Опытный мотоциклист всегда применяет прерывистое торможение передним колесом перед тем, как ввести в действие ножной тормоз. В этом случае следы мотоцикла исследуются так же, как и следы торможения других транспортных средств, когда известно, что каждое колесо было заблокировано или торможение происходило в режиме, близком к блокировке. Если использовался только задний тормоз, то снятие вертикальной нагрузки с заднего колеса вследствие перераспределения массы проявляется в удлинении пути торможения, по которому трудно определить фактическую потерю скорости.

Ее можно оценить только при контрольном торможении одним задним тормозом на мотоцикле той же марки, причем вес водителя должен быть равным участвовавшему в ДТП. Важно, чтобы этот эксперимент проводился опытным мотоциклистом, так как очень сложно затормозить мотоцикл до полной остановки при блокировке заднего или переднего колеса.

Повреждения дорожного покрытия после столкновения

Транспортное средство, взаимодействуя с различными преградами в процессе ДТП, оставляет на них поверхностные и вдавленные (точечные и линейные — динамические) следы. Исследование этих следов позволяет решать идентификационные и ряд диагностических задач, что дает возможность уточнить место контактирования объекта с ТС и направление его движения после такого взаимодействия.

Этот вид следов может быть сгруппирован следующим образом:

- царапины, наслоения, трассы, потертости на проезжей части дороги, образующиеся поврежденными частями ТС (тяги, рычаги, кожух защиты картера двигателя и др.)

- повреждения дорожного покрытия при столкновении. Следы, возникающие во время столкновения, обычно короткие, но порой глубокие из-за развивающихся при столкновении огромных усилий. Иногда части транспортного средства отрываются при ударе и углубляются в покрытие дороги. Примером этому является карданный механизм, часто разрушающийся при встречном столкновении. По таким выбоинам зачастую может быть идентифицировано конкретное транспортное средство, а иногда они дают единственную возможность для определения точного месторасположения транспортного средства в момент удара

- царапины, трассы, оставленные диском колеса ТС при повреждении шины и движении его на шине с недостаточным давлением

- царапины, наслоения лакокрасочного покрытия (ЛКП), образующиеся при опрокидывании ТС

Царапины как следы очень важны для определения положения транспортного средства во время столкновения и особенно его перемещения после столкновения. Подобные следы могут появиться и при удалении транспортных средств с места аварии. Их можно исключить из рассмотрения, опросив при необходимости лиц, управляющих после аварийной эвакуируемой техникой.

Повреждения, показывающие путь перемещения транспортного средства после столкновения, часто имеют форму длинных тонких царапин, прочерченных его поврежденными частями, которые касались поверхности дороги (например, деталями подвески, после отрыва колеса, углом кузова и т.д.) Иногда повреждения могут быть в виде ссадин, коротких, плоских либо широких царапин, появляющихся из-за большой площади контакта автомобиля с дорогой, например при скольжении его крыши.

Тщательное изучение и сопоставление повреждений и материала покрытия с состоянием кузова и наоборот, можно использовать для определения не только пути перемещения транспортного средства, но и взаимного положения транспортных средств.

Важное значение для расследования ДТП имеют следы в виде отделившихся от ТС частиц и макро частиц ЛКП:

- осыпи мелких частиц

- осыпи почвы или грунта при ударе в момент наезда или столкновения. Место расположения наиболее мелких частиц или пыли в сочетании с другими признаками указывает на место столкновения

- отделившиеся частицы и микрочастицы ЛКП помогают определить место контакта ТС с препятствием и направление перемещения ТС при его отбросе (их расположение может изменяться под действием ветра)

- осколки стекол фар, подфарников, фонарей заднего вида. По участкам их рассеивания можно приближенно установить траекторию движения ТС после контактирования и определить место его остановки (при отсутствии ТС на месте происшествия)

- следы выхлопных газов. По ним удается установить место остановки ТС, в том числе относительно границ проезжей части

Следы, оставляемые потерпевшими:

- следы резиновой обуви при наезде заметны на бетонированной проезжей части, некоторые хорошо обнаруживаются на снегу и мягких грунтах. Такие следы, из-за того, что они могут находиться на некотором расстоянии от места обнаружения других следов наезда, крайне редко фиксируются. Следы обуви достаточно точно указывают на место наезда и направление приложенной силы

- следы волочения тела потерпевшего. На асфальтированном покрытии это следы крови, а смешанные с асфальтной пылью или грязью, они имеют вид полос — отслоений пыли (грязи)

- отброшенные личные вещи, находившиеся у потерпевшего (сумка, продукты и т.п.). Они могут располагаться как непосредственно в месте наезда, так и на некотором удалении от него по ходу инерционного движения ТС

Следы, возникающие на одежде и обуви потерпевших

Следы контактирования ТС с одеждой и обувью пешехода при наезде или его переезде

- отпечатки (точечные следы) ободков фар, облицовки, декоративных и других деталей передней части ТС в виде наслоений грязи, примятости ткани одежды — по ним удается идентифицировать транспортное средство

- порезы одежды стеклами фар в местах контактирования в виде линейных и точечных повреждений материала — по ним определяют взаимное положение потерпевшего и ТС

- вкрапления отслоившихся от ТС частиц ЛКП на одежде пешехода

- вкрапления микрочастиц (осколков) стекол, фар — по ним удается идентифицировать ТС, установить взаимное расположение ТС, и пешехода относительно друг друга

- наслоения пыли, грязи в виде отпечатков рисунка протектора шины, который может быть несколько искажен вследствие смещения ткани при переезде тела. Такие следы пригодны для групповой идентификации шины и ТС, на котором могут быть установлены шины такого типа, а также для определения направления его движения

- разрывы и деформации ткани одежды

Следы скольжения о поверхность дороги:

- наслоения пыли, грязи, стертости поверхностного слоя и сквозные повреждения, возникающие в результате истирания материала одежды при перемещении тела по ровной поверхности дорожного покрытия (асфальта, бетона). По таким следам можно установить факт волочения тела после падения его на проезжую часть и направление смещения (дугообразные складки всегда направлены своей выпуклой частью в сторону, противоположную направлению смещения)

- разрывы материала одежды при перемещении тела по неровной дорожной поверхности. Направление перемещения определяется по расположению угловых разрывов (угол раскрыт вперед, по направлению движения)

- следы трения на подошвах обуви. По таким следам, как отмечалось ранее, можно установить направление смещения ноги в момент контактирования ее и ТС — по расположению стертости и направлению трасс на подошве

Следы контакта частей салона ТС с пассажирами и водителем

К данной группе следов относятся отпечатки рисунка накладок педалей на подошвах обуви водителя, рисунка ковриков на подошвах обуви пассажиров и водителя, следы и повреждения на различных деталях внутренней части салона (деформация рулевого колеса, приборного щитка, лобового стекла, пятна крови и др.), место нахождения лиц после ДТП.

При производстве комплексной судебно-медицинской и автотехнической экспертизы, изучив следы внутри автомобиля, направление действия сил на лиц, находившихся в нем на момент ДТП, а также характер телесных повреждений, можно установить взаимное расположение лиц, которые находились в ТС в момент ДТП.

Следы, возникающие при столкновении ТС

Много информации может, быть получено при изучении повреждений и конечного положения транспортного средства. Степень коррозии кузова (т.е. его состояние), различия конструкции кузовов, а также множественность точек, в которые мог прийтись удар, затрудняют вычисление сил, вызвавших конкретные повреждения. Необходимо заметить, что даже при сравнительно малых скоростях могут быть значительные повреждения.

Повреждения классифицируются по различным признакам, требующим в каждом конкретном случае тщательного изучения. Прежде всего следователь должен определить, поврежден ли автомобиль до столкновения или во время его, либо в результате его принудительного перемещения после ДТП, либо при освобождении из автомобиля пострадавших. Места старых повреждений обычно покрыты ржавчиной или высохшей дорожной грязью. Если повреждения являются результатом ДТП, их можно отнести к следующим категориям:

- следы непосредственного контакта деформированных частей ТС при их соприкосновении. По таким следам удается ориентировочно представить себе взаимное расположение и механизм взаимодействия ТС во время ДТП

- отпечатки отдельных участков, деталей одного ТС на поверхности другого. Выявив их, можно установить взаимное расположение ТС в момент их столкновения, а также идентифицировать следообразующий объект

- потертости, царапины и т.п., возникающие в результате контакта транспортных средств. В таких следах содержатся отображения макро- и микрорельефа, необходимые для того, чтобы идентифицировать ТС, с которым произошло касательное столкновение, установить факт движения ТС при перекрестном столкновении, определить направление и относительную скорость его движения при попутном столкновении

- аналогичные следы на деформированных нижних частях ТС, контактировавших с проезжей частью. По ним можно судить о направлении движения ТС после столкновения, уточнить место столкновения с учетом расположения оставленных этими частями следов на месте происшествия

Следы возникающие при наезде ТС на неподвижные объекты:

- повреждения придорожных объектов, таких как опоры светильников и деревья, насыпи и ограждения. Они могут быть на некотором расстоянии от того места, где транспортное средство остановилось после ДТП, и поэтому их легко можно не заметить. По такому повреждению возможно установить путь движения ТС до столкновения и получить информацию о причинах возникновения ДТП, определить точку, от которой транспортное средство выехало за пределы проезжей части. Во время осмотра придорожной территории необходимо обратить внимание на возможные отпечатки шин и другие следы. При этом нужно иметь в виду, что ТС после наезда на один неподвижный объект или более может заметно развернуться, что затрудняет определение первоначального направления его движения. Следует, однако, быть предельно внимательным при идентификации транспортных средств, участвовавших в ДТП, и следов, так как некоторые объекты, например стены около узкой дороги или средства пассивной безопасности, имеют следы предыдущих наездов

- наслоения краски ТС на поверхности неподвижного объекта. По ним удается установить групповую принадлежность ЛКП автомобиля

- царапины, отпечатки деталей ТС на поверхности неподвижного объекта. При наличии таких следов можно определить направление движения ТС, идентифицировать следообразующий объект

- наслоения микрочастиц ТС и преград. Эти следы используются для установления факта их контактного взаимодействия (задача решается комплексно с участием эксперта-трасолога)

Следы, возникающие при наезде на пешеходов:

- деформации частей ТС, которыми был нанесен удар (вмятины на капоте, крыльях и других частях ТС, повреждения передних стоек кузова, лобового стекла). По таким следам можно судить о местонахождении пешехода относительно полосы движения ТС, а с учетом расположения следов колес ТС — уточнить место наезда

- отпечатки фактуры ткани одежды на пластмассовых частях ТС (бампере), следы крови, волосы потерпевшего. По ним можно установить факт наезда, идентифицировать ТС, совершившее наезд

- следы наслоений и отслоений на боковых частях ТС. Такие следы свидетельствуют о факте контактного взаимодействия ТС с пешеходом при касательном ударе

Следы, возникающие на ТС при его опрокидывании:

- деформация крыши, стоек кузова, дверей. По ним устанавливают факт опрокидывания ТС и его направление движения

- следы трения о поверхность проезжей части (разрезы, отслоения краски). Эти следы указывают на направление опрокидывания и изменение положения ТС при перемещении после опрокидывания

- разрушение стекол, повреждение дверей. По ним удается уточнить механизм выпадения из ТС находившихся в нем лиц и предметов

Следы, возникающие до происшествия, при наезде ТС на твердые и острые предметы на дороге:

- повреждения шины при наезде на острые предметы (разрезы, проколы)

- повреждения диска колеса и подвески при наезде ТС на препятствие на проезжей части (посторонние предметы, выбоины)

По указанным следам можно уточнить механизм происшествия с учетом вызванных повреждениями изменений устойчивости и управляемости ТС (если предварительно будет установлено, что они возникли непосредственно перед происшествием).

ustroistvo-avtomobilya.ru

Поворот передних колёс автомобиля — Математическая составляющая

Проскальзывание колёс автомобиля относительно дорожного полотна грозит потерей управления. Чтобы избежать этого, при повороте автомобиля углы поворота передних колёс в каждый момент должны быть согласованными — продолжения их осей должны пересекаться в точке на линии задней оси. Точка пересечения осевых линий колёс является мгновенным центром поворота автомобиля, т. е. точкой, вокруг которой катятся (а не скользят!) все четыре колеса, каждое — по своей окружности.

Первый механизм «согласования» поворотов передних колёс, основанный на использовании шарнирной равнобочной трапеции, придумал французский каретный мастер Шарль Жанто. Но его изобретение было забыто, поскольку с тягой в несколько лошадиных сил кареты двигались не быстро и проскальзывание колёс не было столь важным.

Лишь через три четверти века два отца автомобилестроения Готтлиб Даймлер и Карл Бенц, создавая свои автомобили, возвращаются к трапеции Жанто. В 1889 году Даймлер получает патент на «способ независимого управления передними колёсами с разновеликими радиусами поворота». А в 1893 году Бенц получает патент на «устройство управления экипажей с тангенциальными к колёсам окружностями управления». С тех пор трапеция «управляет» автомобилем.

Конечно, за это время техника усложнилась. У большинства современных машин колёса ходят по высоте относительно друг друга, поэтому для управления ими плоский шарнирный механизм (трапеция) уже не подходит. Однако и в наши дни механизм, поворачивающий передние колёса автомобиля, называется рулевой трапецией.

Современные конструкторы научились поворачивать и задние колёса автомобиля, эта возможность реализована в некоторых моделях. По сравнению с описанной классической схемой, у автомобиля с функцией согласованного поворота всех четырёх колёс существенно уменьшается минимальный радиус поворота.

Рассматривая поведение колёс автомобиля при повороте, нельзя не отметить ещё одну проблему геометрического толка.

При повороте колёса на одной оси катятся по дугам окружностей разных радиусов, поэтому должны отличаться и пройденные ими пути.

В изображённой на первом рисунке ситуации у автомобиля ведущая ось — задняя, передние колёса независимы и будут свободно крутиться, каждое со своей скоростью.

А вот задние колёса — колёса ведущей оси. Их обязанность — Толкать автомобиль вперёд. И в то же время разность путей, пройденных ими при повороте, означает, что вращаться эти колёса должны с разными скоростями.

Сделать так, чтобы ведущие колёса могли подстраиваться под проходимый ими путь (как и их «свободные» коллеги — передние колёса), удаётся при помощи механизма, который называется дифференциал. Дифференциал, в полном соответствии со своим названием, раздаёт вращательное движение карданного вала на полуоси ведущей оси так, что они могут вращаться с разными скоростями!

book.etudes.ru